来源:新闻动态> 发布时间:2024-06-15 13:57:31 1次浏览

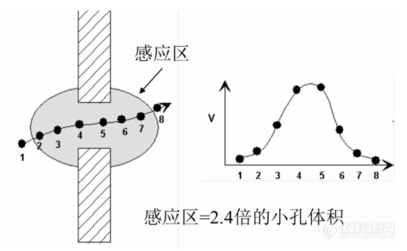

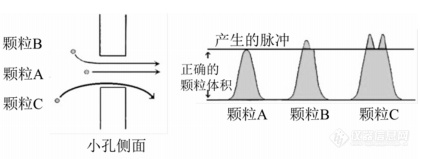

在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。

在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也能加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。

通过测量电脉冲的数量及其振幅,能获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而能够获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内能够实现。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积能够最终靠精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。

[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。

经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则能够正常的使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6

µm至 240µm的样品,便可以用 30µm、140µm、400µm三根小孔管来进行测量。

库尔特原理的优点是颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。

对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形做多元化的分析,可以分辨出样品中的不一样的形状的颗粒。

大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。

只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法做测量,还能添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,能够正常的使用一半的电流和两倍的增益重复做多元化的分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到逐步降低电流时结果不变。

在各种制作的完整过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,有必要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,若选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒

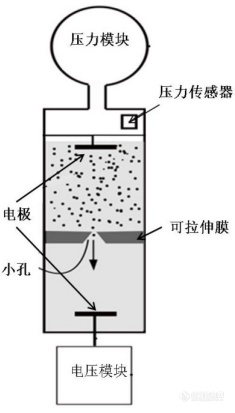

可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在很多压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,一定要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。

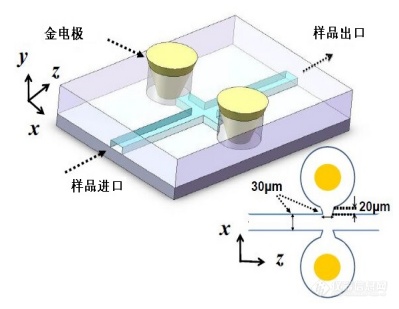

随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域继续扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置大多数都用在生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要仔细考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片能够正常的使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作

[5], 也能够正常的使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。

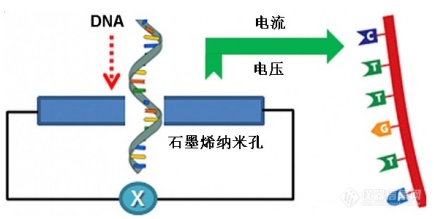

近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不一样类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就能反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10

早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准做了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准做了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。

1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得·德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球首席技术官,英国马尔文仪器公司亚太区首席技术官,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授

浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。

电导率方法转换的桥接试验:从使用台式仪和探头转换为使用自动化的Sievers M9 TOC分析仪

日程公布!iCEM 2024之扫描电镜/聚焦离子束显微镜技术与应用专场预告

芯片制造设备商前往印度建立基地,东京电子、应用材料等将参加新德里半导体展

支持大型重型样品纳米级观察!日立高新新品发布:高分辨率肖特基场发射扫描电镜

于尺方,见世界丨安捷伦气相色谱新品8850 GC正式来到中国——安捷伦超级品牌日成功举办!

南科大林君浩课题组在二维材料微观结构与力学、磁学性质的关联研究中取得系列进展